Testimoni

Editoriale di Andrea Riccardi, a 20 anni dalla morte di papa Giovanni Paolo II. «L'89 e Karol Wojtyla ribaltano il paradigma della Rivoluzione francese: la forza dei popoli può cambiare la storia in modo pacifico»

Si è svolto ieri a Roma, al Senato della Repubblica, il convegno "Vent'anni senza Giovanni Paolo II: l'uomo che abbattè i muri", promosso dalla Fondazione Alleanza Nazionale. Pubblichiamo il testo dell'intervento tenuto dallo storico Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio.

Wojtyla è stato un vento di speranza non vinta per la Chiesa, l'Occidente, l'Est europeo. Da Papa fu protagonista della guerra fredda e della globalizzazione. A soli vent`anni dalla morte, non è tanto ricordato. Quando morì, nonostante il largo dolore, è iniziato un sottile e costante ridimensionamento.

David Maria Turoldo, grande poeta e cristiano sensibile, scriveva: "Wojtyla, sei il vento della speranza non vinta dei reticolati di Auschwitz e non solo per la tua Polonia. Vento di speranza oltre tutte le frontiere... vento più alto dei vostri orgogli o uomini trastulli d.'`infinite paure." Wojtyla è stato un vento di speranza non vinta per la Chiesa, l'Occidente, l'Est europeo.

Giovane cresciuto nella disperazione e l'umiliazione d`una Polonia destinata a essere terra di servi per il Reich, vescovo di Cracovia sotto un regime comunista oppressivo, divenne Papa il 16 ottobre 1978, giorno della prima grande deportazione degli ebrei di Roma (allora nessuno lo ricordava). Da Papa fu protagonista della guerra fredda e della globalizzazione. A soli vent'anni dalla sua morte, non è tanto ricordato. Quando morì, nonostante il largo dolore, è iniziato un sottile e costante ridimensionamento di varie matrici: troppo grande, inquietante, espressione di un cristianesimo forse fastidioso a «uomini trastulli d'infinite paure», un po' come quelli del XXI secolo.

Per questo, ho scritto nel 2011 Giovanni Paolo II, la biografia. Giovanni Paolo è vivo nella devozione al "santo della famiglia`: Ma non ha trovato posto nella storiografia. Sono pochi gli studi dopo la sua morte. Sembra che la sua dimensione, grande e complessa, non rientri nelle misure dell'attuale pensare e narrare. Sento molto positiva l'opportunità di parlare di lui.

Quando l'Occidente, nell'ottobre 1978, scopre il cardinale Wojtyla, questi aveva 58 anni: si sentiva figlio della storia polacca in cui resistenza e martirio s'intrecciavano. Fu lui a invitare i cristiani a scoprire i «nuovi martiri» numerosi oggi - secondo lui - come nei primi secoli. Il suo era un popolo che l'epica polacca sentiva come il «Cristo delle nazioni» - come diceva Adam Mickiewicz, vate nazionale.

Il giovane Karol aveva vissuto un tempo di dolore con l'occupazione nazista, l'assassinio di tanti compatrioti, la repressione della Chiesa e degli intellettuali, la strage degli ebrei. Il suo patriottismo era la memoria di una Polonia plurale, quella degli Jagelloni: «lo spirito polacco - scrive - è in fondo, la molteplicità e il pluralismo, e non la ristrettezza e la chiusura». E aggiungeva: «la varietà culturale, etnica e linguistica rientra nell'ordine costitutivo della creazione e come tale, non può essere eliminata».

Amico degli ebrei dall'infanzia, stagliandosi in un mondo segnato dall'antisemitismo. Filosemita, nel 1968, quando il governo comunista condusse una campagna antisemita, visitò la sinagoga di Cracovia, come il primate Wyszyski a Varsavia. Nel 1986 va in quella di Roma, accolto dall'indimenticabile rabbino Toaff, e parla di ebrei «fratelli maggiori» (idea di Mickiewicz). Nel testamento cita solo due nomi: il fido segretario don Stanislao e il rabbino Toaff, un'indicazione non ancora pienamente decifrata. Si sentiva testimone di una storia di dolore con il nazismo: «i campi di concentramento rimarranno per sempre come i simboli reali dell'inferno», disse nel 1976. Ma anche di un Paese e una Chiesa privati della libertà dal comunismo. Di questo scrive: «Un male di proporzioni gigantesche, un male che si è avvalso delle strutture statali per compiere la sua opera nefasta...». Tuttavia mi disse una volta: «Non si può dire che io non abbia gli anticorpi verso il comunismo, ma l`Europa ha troppo dimenticato il male del nazismo».

Tanto dolore non l'aveva fiaccato. Si presentò alla loggia di San Pietro da Papa, dicendo: «Non abbiate paura!». Era «il vento della speranza non vinta». Alla paura e la rassegnazione dell'Est, e al conformismo sfiduciato dell'Occidente, la risposta fu «non abbiate paura», tratta dal Vangelo, per lui radice dell'audacia. Apparve integralista ai cattolici democratici - tra cui pochi compresero il suo valore, a disagio con il suo modello di prete polacco e le sue devozioni. Per i tradizionalisti, avrebbe rimesso ordine nella Chiesa dopo Paolo VI.

Doveva sconcertare molti: era figlio del Concilio, guardava Paolo VI come un padre. Scrive nel testamento: «Come vescovo che ha partecipato all'evento conciliare dal primo all'ultimo giorno, desidero affidare questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e saranno in futuro chiamati a realizzarlo. Per parte mia ringrazio l'eterno Pastore che mi ha permesso di servire questa grandissima causa...». Patriota, con una teologia della nazione (che cercava di sviluppare in ogni Paese che visitava), aveva una visione universalista e non nazionalista, in cui la Chiesa andava «oltre tutte le frontiere» e ricomponeva la famiglia delle nazioni. Per due volte andò alle Nazioni Unite, convinto di sostenere un'istituzione per lui necessaria.

Il suo cattolicesimo era una forza di liberazione dal male che imprigionava il cuore, ma anche dai poteri che rubavano la libertà ai popoli. Per lui la fede cambiava i cuori e la storia. Non un cristianesimo irrilevante nella storia. Ma nemmeno una religione secolarizzata e politica. Sentì, dalla Cracovia mitteleuropea, il dramma di un'Europa amputata. Risvegliò i polacchi dalla rassegnazione e si liberarono energie potenti: per Brzezinski, consigliere di Carter, «senza il Papa, la sua tenacia, quell'insieme di moderazione e ostinazione che sono il suo stile, molte delle cose che si sono compiute sotto i nostri occhi non avrebbero mai cominciato ad accadere».

Lavorò alla liberazione dell'Est a mani nude. Helmut Kohl, ancora nel novembre 1989, diceva allo storico polacco Geremek: «Sappiamo bene tutti e due che non vivremo abbastanza per vedere la Germania riunificata». Il 9 novembre 1990 il Muro si sgretolò. Giovanni Paolo II sarebbe stato un Nobel per la pace se non fosse stato il Papa di Roma. L'89 e Wojtyla hanno ribaltato il paradigma della Rivoluzione francese del 1789, madre di tanti processi rivoluzionari: la rivoluzione non era possibile senza spargere sangue. Il paradigma fu capovolto da Giovanni Paolo II che ha mostrato come la forza dei popoli può cambiare la storia in modo pacifico. Non basta però solo la pressione delle masse, ma occorre una leadership, e questa fu in buona parte di Wojtyla. Una svolta per la cultura politica. L'89 non fu il merito di Woytjla, ma senza lui quella storia non sarebbe stata possibile.

Giovanni Paolo II è il Papa della vita: pubblica Evangelium vitae, in cui denuncia l'eclissi del senso della vita, la violenza diffusa, l'aborto, il disprezzo dei deboli. Interpreta la cattolicità della Chiesa come abbraccio a tutti, che non consideri le frontiere come muri, lui che ha vissuto l'angoscia del Muro. Nel 1999, riguardo ai migranti, sostiene che «la cattolicità non si manifesta solamente nella comunione fraterna dei battezzati, ma si esprime anche nell'ospitalità assicurata allo straniero, quale che sia la sua appartenenza religiosa».

Il Papa polacco crede alla centralità dell'Europa nella missione della Chiesa cattolica. Non è esclusivismo. I viaggi nel Sud del mondo vogliono includere Paesi marginali. Esaminando i suoi discorsi in qualunque Paese visitasse, si trova come fondava con intelligenza il senso o l'identità (spesso fragile) di ogni nazione. Anni dopo, ci si accorgeva come il suo passaggio non fosse dimenticato.

Al Senato, si deve ricordare il rapporto speciale con l'Italia, chiamata da lui «seconda patria». Fece il vescovo di Roma e il primate d'Italia a fondo, convinto che l'Italia avesse una missione in Europa, nel Mediterraneo e tra il Sud e il Nord. Per questo -credeva - qui c'era la sede del Papa. Nel 1994, in un momento difficile, in cui sentiva ridiscussa l'unità nazionale, volle la grande preghiera per l'Italia e suggerì questa invocazione: «Accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza». Bisognava ricomporre il mondo che andava verso l'unificazione a rischio di conflitto tra nazioni, etnie e religioni.

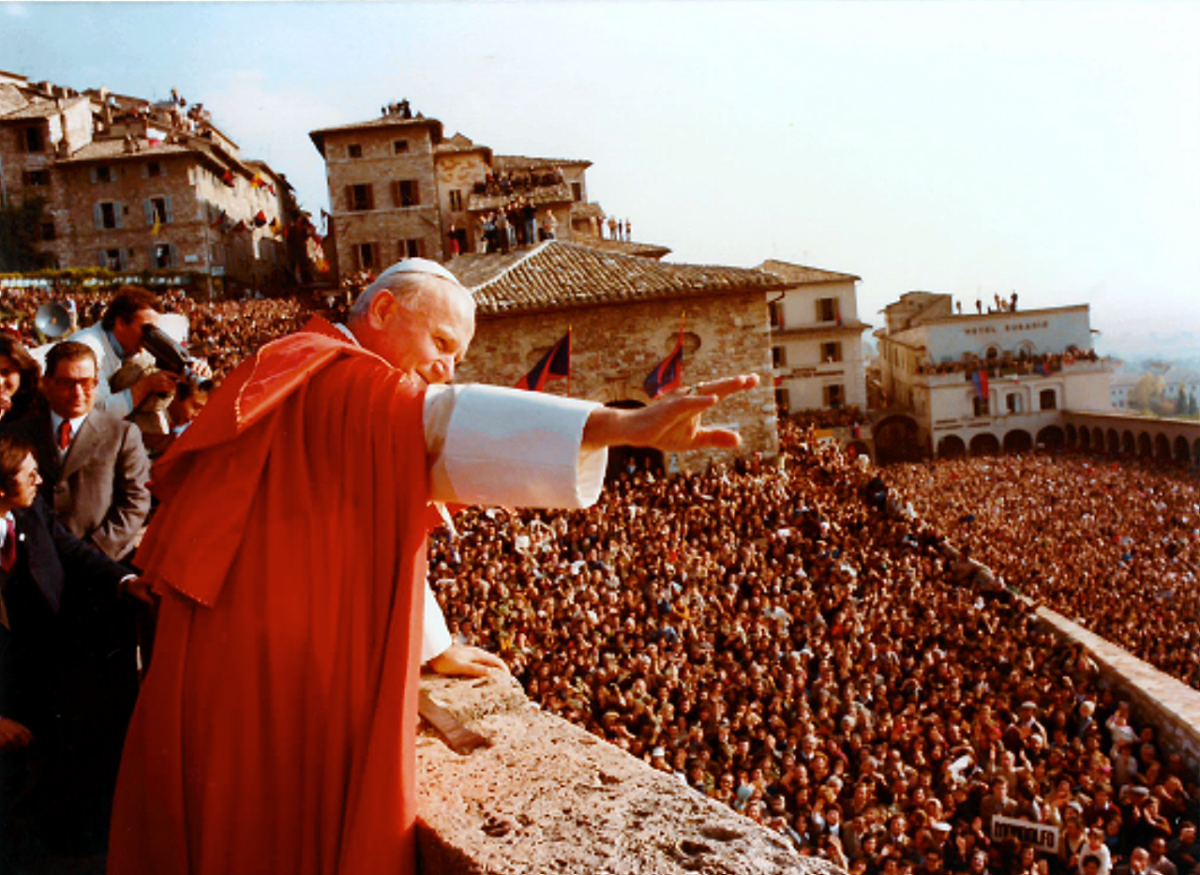

Prima dell'89, vide il processo di globalizzazione e le reazioni ad esso, che più tardi avremmo chiamato «scontri di civiltà», dei nazionalismi e dei radicalismi religiosi. Nel 1986, convocò ad Assisi i leader religiosi del mondo con un gesto ardito che suscitò perplessità e determinò la rottura con i tradizionalisti di Lefèbvre. Voleva respingere la fatale attrazione delle religioni a sacralizzare la guerra. L'inizio del pontificato quasi coincide con il ritorno di Khomeini in Iran, mentre le religioni tornavano ad esercitare un ruolo pubblico. Ad Assisi, si pregò solo gli uni accanto agli altri e quella preghiera voleva disarmare le religioni e far emergere la pace dal profondo del loro messaggio. Il Papa concluse, quasi lanciando un movimento di pace tra le religioni: la pace «è un cantiere aperto a tutti e non solamente agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale: essa passa attraverso i mille piccoli atti della vita quotidiana...».

Nel 2000, il filosofo Paul Ricoeur notò un carattere fondamentale del pontificato e gli disse: «...lei ha suscitato un pacifico confronto a livello delle religioni sparse sulla faccia della terra. Il ricordo dell'incontro di Assisi... mi è particolarmente caro, come lo è al cuore di una moltitudine di donne e uomini. Ora questo spirito di apertura è restato fondato sulle convinzioni saldissime dell'uomo di Chiesa che lei è. Queste convinzioni non smettono di invitare i suoi interlocutori di preghiera e meditazione a essere all'altezza della circostanza...».

La sua apertura a tutti, ai giovani, alle religioni, ai nemici e la fedeltà agli amici si radicavano su convinzioni saldissime, su una fede cristocentrica. Olivier Clément, vedendolo pregare, ne ha parlato come di un «blocco di preghiera». Wojtyla ama pregare. Don Stanislao, ripercorrendo la sua vita affollata di incontri, parla di una «trama quotidiana della sua vita spirituale». Mistico, ma umanissimo, simpatico, capace di rapporti affettuosi, specie con i piccoli, è stato l'uomo che ha incontrato più gente al mondo - disse Ratzinger. Karol Wojtyla ha incarnato il cattolicesimo del suo tempo. Ha rivelato - uso le parole del teologo Henri de Lubac - «il carattere al tempo stesso sociale, storico e interiore del cristianesimo... quel carattere di universalità e di totalità...». «Homo catholicus et totus apostolicus», ma anche molto umano, uomo tra gli uomini e le donne.

Giovane cresciuto nella disperazione e l'umiliazione d`una Polonia destinata a essere terra di servi per il Reich, vescovo di Cracovia sotto un regime comunista oppressivo, divenne Papa il 16 ottobre 1978, giorno della prima grande deportazione degli ebrei di Roma (allora nessuno lo ricordava). Da Papa fu protagonista della guerra fredda e della globalizzazione. A soli vent'anni dalla sua morte, non è tanto ricordato. Quando morì, nonostante il largo dolore, è iniziato un sottile e costante ridimensionamento di varie matrici: troppo grande, inquietante, espressione di un cristianesimo forse fastidioso a «uomini trastulli d'infinite paure», un po' come quelli del XXI secolo.

Per questo, ho scritto nel 2011 Giovanni Paolo II, la biografia. Giovanni Paolo è vivo nella devozione al "santo della famiglia`: Ma non ha trovato posto nella storiografia. Sono pochi gli studi dopo la sua morte. Sembra che la sua dimensione, grande e complessa, non rientri nelle misure dell'attuale pensare e narrare. Sento molto positiva l'opportunità di parlare di lui.

Quando l'Occidente, nell'ottobre 1978, scopre il cardinale Wojtyla, questi aveva 58 anni: si sentiva figlio della storia polacca in cui resistenza e martirio s'intrecciavano. Fu lui a invitare i cristiani a scoprire i «nuovi martiri» numerosi oggi - secondo lui - come nei primi secoli. Il suo era un popolo che l'epica polacca sentiva come il «Cristo delle nazioni» - come diceva Adam Mickiewicz, vate nazionale.

Il giovane Karol aveva vissuto un tempo di dolore con l'occupazione nazista, l'assassinio di tanti compatrioti, la repressione della Chiesa e degli intellettuali, la strage degli ebrei. Il suo patriottismo era la memoria di una Polonia plurale, quella degli Jagelloni: «lo spirito polacco - scrive - è in fondo, la molteplicità e il pluralismo, e non la ristrettezza e la chiusura». E aggiungeva: «la varietà culturale, etnica e linguistica rientra nell'ordine costitutivo della creazione e come tale, non può essere eliminata».

Amico degli ebrei dall'infanzia, stagliandosi in un mondo segnato dall'antisemitismo. Filosemita, nel 1968, quando il governo comunista condusse una campagna antisemita, visitò la sinagoga di Cracovia, come il primate Wyszyski a Varsavia. Nel 1986 va in quella di Roma, accolto dall'indimenticabile rabbino Toaff, e parla di ebrei «fratelli maggiori» (idea di Mickiewicz). Nel testamento cita solo due nomi: il fido segretario don Stanislao e il rabbino Toaff, un'indicazione non ancora pienamente decifrata. Si sentiva testimone di una storia di dolore con il nazismo: «i campi di concentramento rimarranno per sempre come i simboli reali dell'inferno», disse nel 1976. Ma anche di un Paese e una Chiesa privati della libertà dal comunismo. Di questo scrive: «Un male di proporzioni gigantesche, un male che si è avvalso delle strutture statali per compiere la sua opera nefasta...». Tuttavia mi disse una volta: «Non si può dire che io non abbia gli anticorpi verso il comunismo, ma l`Europa ha troppo dimenticato il male del nazismo».

Tanto dolore non l'aveva fiaccato. Si presentò alla loggia di San Pietro da Papa, dicendo: «Non abbiate paura!». Era «il vento della speranza non vinta». Alla paura e la rassegnazione dell'Est, e al conformismo sfiduciato dell'Occidente, la risposta fu «non abbiate paura», tratta dal Vangelo, per lui radice dell'audacia. Apparve integralista ai cattolici democratici - tra cui pochi compresero il suo valore, a disagio con il suo modello di prete polacco e le sue devozioni. Per i tradizionalisti, avrebbe rimesso ordine nella Chiesa dopo Paolo VI.

Doveva sconcertare molti: era figlio del Concilio, guardava Paolo VI come un padre. Scrive nel testamento: «Come vescovo che ha partecipato all'evento conciliare dal primo all'ultimo giorno, desidero affidare questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e saranno in futuro chiamati a realizzarlo. Per parte mia ringrazio l'eterno Pastore che mi ha permesso di servire questa grandissima causa...». Patriota, con una teologia della nazione (che cercava di sviluppare in ogni Paese che visitava), aveva una visione universalista e non nazionalista, in cui la Chiesa andava «oltre tutte le frontiere» e ricomponeva la famiglia delle nazioni. Per due volte andò alle Nazioni Unite, convinto di sostenere un'istituzione per lui necessaria.

Il suo cattolicesimo era una forza di liberazione dal male che imprigionava il cuore, ma anche dai poteri che rubavano la libertà ai popoli. Per lui la fede cambiava i cuori e la storia. Non un cristianesimo irrilevante nella storia. Ma nemmeno una religione secolarizzata e politica. Sentì, dalla Cracovia mitteleuropea, il dramma di un'Europa amputata. Risvegliò i polacchi dalla rassegnazione e si liberarono energie potenti: per Brzezinski, consigliere di Carter, «senza il Papa, la sua tenacia, quell'insieme di moderazione e ostinazione che sono il suo stile, molte delle cose che si sono compiute sotto i nostri occhi non avrebbero mai cominciato ad accadere».

Lavorò alla liberazione dell'Est a mani nude. Helmut Kohl, ancora nel novembre 1989, diceva allo storico polacco Geremek: «Sappiamo bene tutti e due che non vivremo abbastanza per vedere la Germania riunificata». Il 9 novembre 1990 il Muro si sgretolò. Giovanni Paolo II sarebbe stato un Nobel per la pace se non fosse stato il Papa di Roma. L'89 e Wojtyla hanno ribaltato il paradigma della Rivoluzione francese del 1789, madre di tanti processi rivoluzionari: la rivoluzione non era possibile senza spargere sangue. Il paradigma fu capovolto da Giovanni Paolo II che ha mostrato come la forza dei popoli può cambiare la storia in modo pacifico. Non basta però solo la pressione delle masse, ma occorre una leadership, e questa fu in buona parte di Wojtyla. Una svolta per la cultura politica. L'89 non fu il merito di Woytjla, ma senza lui quella storia non sarebbe stata possibile.

Giovanni Paolo II è il Papa della vita: pubblica Evangelium vitae, in cui denuncia l'eclissi del senso della vita, la violenza diffusa, l'aborto, il disprezzo dei deboli. Interpreta la cattolicità della Chiesa come abbraccio a tutti, che non consideri le frontiere come muri, lui che ha vissuto l'angoscia del Muro. Nel 1999, riguardo ai migranti, sostiene che «la cattolicità non si manifesta solamente nella comunione fraterna dei battezzati, ma si esprime anche nell'ospitalità assicurata allo straniero, quale che sia la sua appartenenza religiosa».

Il Papa polacco crede alla centralità dell'Europa nella missione della Chiesa cattolica. Non è esclusivismo. I viaggi nel Sud del mondo vogliono includere Paesi marginali. Esaminando i suoi discorsi in qualunque Paese visitasse, si trova come fondava con intelligenza il senso o l'identità (spesso fragile) di ogni nazione. Anni dopo, ci si accorgeva come il suo passaggio non fosse dimenticato.

Al Senato, si deve ricordare il rapporto speciale con l'Italia, chiamata da lui «seconda patria». Fece il vescovo di Roma e il primate d'Italia a fondo, convinto che l'Italia avesse una missione in Europa, nel Mediterraneo e tra il Sud e il Nord. Per questo -credeva - qui c'era la sede del Papa. Nel 1994, in un momento difficile, in cui sentiva ridiscussa l'unità nazionale, volle la grande preghiera per l'Italia e suggerì questa invocazione: «Accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza». Bisognava ricomporre il mondo che andava verso l'unificazione a rischio di conflitto tra nazioni, etnie e religioni.

Prima dell'89, vide il processo di globalizzazione e le reazioni ad esso, che più tardi avremmo chiamato «scontri di civiltà», dei nazionalismi e dei radicalismi religiosi. Nel 1986, convocò ad Assisi i leader religiosi del mondo con un gesto ardito che suscitò perplessità e determinò la rottura con i tradizionalisti di Lefèbvre. Voleva respingere la fatale attrazione delle religioni a sacralizzare la guerra. L'inizio del pontificato quasi coincide con il ritorno di Khomeini in Iran, mentre le religioni tornavano ad esercitare un ruolo pubblico. Ad Assisi, si pregò solo gli uni accanto agli altri e quella preghiera voleva disarmare le religioni e far emergere la pace dal profondo del loro messaggio. Il Papa concluse, quasi lanciando un movimento di pace tra le religioni: la pace «è un cantiere aperto a tutti e non solamente agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale: essa passa attraverso i mille piccoli atti della vita quotidiana...».

Nel 2000, il filosofo Paul Ricoeur notò un carattere fondamentale del pontificato e gli disse: «...lei ha suscitato un pacifico confronto a livello delle religioni sparse sulla faccia della terra. Il ricordo dell'incontro di Assisi... mi è particolarmente caro, come lo è al cuore di una moltitudine di donne e uomini. Ora questo spirito di apertura è restato fondato sulle convinzioni saldissime dell'uomo di Chiesa che lei è. Queste convinzioni non smettono di invitare i suoi interlocutori di preghiera e meditazione a essere all'altezza della circostanza...».

La sua apertura a tutti, ai giovani, alle religioni, ai nemici e la fedeltà agli amici si radicavano su convinzioni saldissime, su una fede cristocentrica. Olivier Clément, vedendolo pregare, ne ha parlato come di un «blocco di preghiera». Wojtyla ama pregare. Don Stanislao, ripercorrendo la sua vita affollata di incontri, parla di una «trama quotidiana della sua vita spirituale». Mistico, ma umanissimo, simpatico, capace di rapporti affettuosi, specie con i piccoli, è stato l'uomo che ha incontrato più gente al mondo - disse Ratzinger. Karol Wojtyla ha incarnato il cattolicesimo del suo tempo. Ha rivelato - uso le parole del teologo Henri de Lubac - «il carattere al tempo stesso sociale, storico e interiore del cristianesimo... quel carattere di universalità e di totalità...». «Homo catholicus et totus apostolicus», ma anche molto umano, uomo tra gli uomini e le donne.

[ Andrea Riccardi ]